俗话说:“上有天堂,下有苏杭。”此话大体不错。

苏、杭两地均到过多次,虽谈不上有多了解,于我也不算陌生。若将两者做番对比,我更偏爱苏州。

明末张岱《湖心亭看雪》据说已入选初中语文课本,其描写雪中西湖:

大雪三日,湖中人鸟声俱绝。是日更定矣,余拏一小舟,拥毳衣炉火,独往湖心亭看雪。雾凇沆砀,天与云与山与水,上下一白。湖上影子,惟长堤一痕、湖心亭一点、与余舟一芥,舟中人两三粒而已。

每每读来,总心向往之。然数游西湖,不知是否季节不对,并未真切感受到传说中的那份惊艳。断桥上的游人一如既往的摩肩接踵。泛舟湖上,由平湖秋月划向三潭,一眼望去,湖光山色使人赏心悦目,倘若回望,鳞次栉比的现代建筑又令你瞬间失去张岱笔下超然物外的心境。

说到杭州饮食,西湖边上有名的楼外楼味道总体偏咸且出于平常,个人以为远不如张生记的老鸭汤、弄堂中不起眼的小面馆口味不同的“片儿川”更具特色。有次朋友邀至龙井村某农家小院,品茗、食农家土菜,很是有几分惊喜。

杭州最初给我的印象不佳,可能与两次出租车不愉快的乘车经历有关。千禧年第一次来杭,有一次从市中心知味观打车前往一路之隔的丝绸街。司机故意拉到离城老远的山中一间丝绸商店,被指出后依旧百般狡辩。二年后再次来杭,因打表问题竟被司机大半夜抛在机场进城的路上,尤为气愤不已。据当地的朋友讲杭州开出租的多为萧山人,民风一向剽悍。转念想,一千多年前宋高宗南渡,大批北人随之南迁。南北碰撞,如今的杭人身上多少融合某些北方人的脾气秉性亦不足为奇。就事论事,我对杭州这座城市并无意见。近些年,其开放与发展举世瞩目。

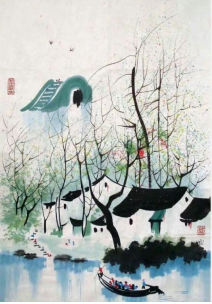

苏州,我满喜欢的。记得多年前第一次到此,住十全街。穿过一条幽静的小巷,即至网师园。夫妇二人傍晚时进入参观已临近闭园,工作人员并未催促。园内游人聊聊无几。小桥流水,假山叠翠,精巧的园林在落日余晖照耀下倒映在静静的池面上,四下寂静无声,置身其间,仿佛穿越到杜丽娘生活的年代,大有“良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院”之感,使人砰然为之心动。

苏州美食,无论是鲜美肥硕的阳澄湖大闸蟹,亦或松鹤楼的松鼠桂鱼,得月楼的响油鳝糊……我都百吃不厌。苏州的南味点心也是出名的精美可口,花样百出。刚开始不了解,特意为苏州的友人精挑细选了北京稻香村糕点。看到观前街稻香村老店的招牌,才知道露了一会怯!

苏州吸引我的还远不止这些。家中那方“同治六年成造细料一尺七寸见方金砖”便是某年从苏州文庙淘得。此外,精美绝伦的苏绣,做工考究的苏作明式家俱,远近闻名的苏制纸扇,匠心独的南派核雕,当然少不了吴侬软语、缠绵婉转百剧之祖——昆曲以及评弹吧!

有时在想,若能在苏州置一小院,春暖花开之时,或家人、或三五知己,摆茶院中,品茗赏点,听曲观花,定是颇为有趣之生活吧。 (工会 李仲民)